ここから本文です

令和元年の交通死亡事故の主な特徴から知る注意ポイント

2020年3月掲載

警察庁の発表によると、令和元年の交通事故による死者数は3,215人で、警察庁が保有する昭和23年以降の統計で最少となりました。そこで令和元年の交通死亡事故の主な特徴をまとめてみました。(資料は、警察庁「令和元年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」による)

| 令和元年の交通事故発生状況 | 発生件数(注1) | 381,237件(前年比-49,364件 -11.5%) |

|---|---|---|

| 死者数(注2) | 3,215人(前年比 -317人 -9.0%) | |

| 負傷者数 | 461,775人(前年比-64,071人 -12.2%) |

- 発生件数とは、人身事故件数をいい、物損事故は含まれません。

- 死者数とは、交通事故発生から24時間以内に死亡した人数をいいます。

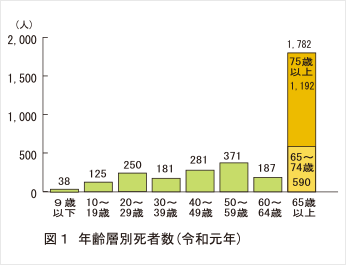

65歳以上高齢者の死者数が過半数を占める

年齢層別に死者数をみると、65歳以上の高齢者が1,782人で(図1)、全死者数に占める割合は55.4%と過半数を占めています。

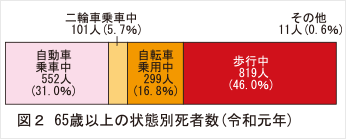

また、65歳以上の高齢者の死者数を状態別にみると、歩行中が819人(46.0%)、自動車乗車中が552人(31.0%)、自転車乗用中が299人(16.8%)、二輪車乗車中が101人(5.7%)となっており(図2)、歩行中に事故に遭うケースが5割近くにのぼっています。

高齢歩行者は、車が接近していても気づかずに道路を横断してくることがあります。高齢歩行者を見かけたときは、道路横断に十分注意し、スピードを落としたり徐行して走行しましょう。

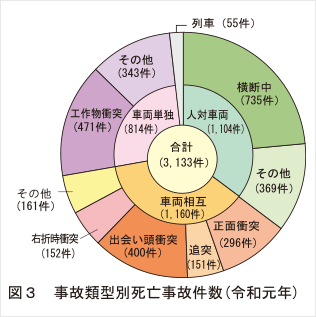

事故類型別死亡事故の「車両相互」では「出会い頭衝突」が最も多い

死亡事故件数を事故類型別にみると、車両相互が1,160件(37.0%)、人対車両が1,104件(35.2%)、車両単独が814件(26.0%)となっています(図3)。人対車両では「横断中」が735件(23.5%)で最も多く、人対車両の3分の2を占めています。車両相互では「出会い頭衝突」が400件(12.8%)で最も多く、次いで「正面衝突」296件(9.4%)となっています。車両単独では、「工作物衝突」が471件(15.0%)で最も多くなっています。

走行中は横断歩行者に十分注意をするとともに、見通しの悪い交差点などでは、一時停止または徐行をして、安全確認を確実に行いましょう。

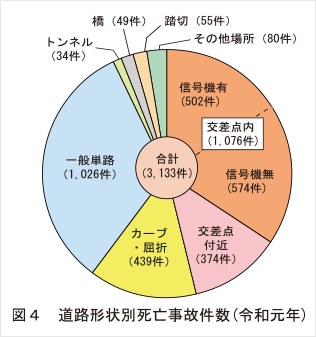

交差点内とその付近で死亡事故のほぼ半数を占める

死亡事故件数を道路形状別にみると、交差点内が1,076件(34.3%)、交差点付近が374件(11.9%)を占め、交差点内と交差点付近を合わせると46.2%と全体のほぼ半数を占めています(図4)。

交差点内について信号機の有無別でみると、信号機無が信号機有よりも多くなっています。

交差点は、車、自転車、歩行者が交錯する場所であり、注意しなければならない対象が多く事故が発生しやすい場所です。危険を見落とさないよう周囲の状況に十分目を配るとともに、安全な速度で慎重に走行しましょう。

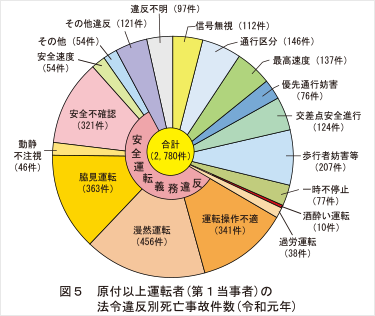

「漫然運転」等の「安全運転義務違反」が死亡事故の6割を占める

原付以上の運転者が第1当事者となった死亡事故件数を法令違反別にみると、「漫然運転」が456件(16.4%)で最も多く、次いで「脇見運転」363件(13.1%)「運転操作不適」341件(12.3%)となっています(図5)。

風邪や疲労で体調が悪いときに運転すると、集中力が低下して漫然運転に陥りやすくなります。また、走行中にスマホ等を操作すると視線が画面に向き脇見運転となります。いずれも事故につながる危険な行為です。体調が悪いときは運転を控える、走行中はスマホ等を操作しないことを徹底しましょう。

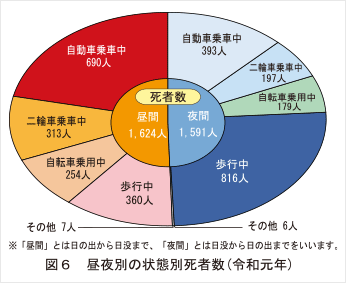

昼夜別の状態別死者数では夜間の「歩行中」の死者数が最も多い

死亡事故死者数を昼夜別にみると、昼間が1,624人(50.5%)、夜間は1,591人(49.5%)で、ほぼ半々の割合となっており、状態別では、夜間の「歩行中」が最も多くなっています(図6)。

夜間の歩行者は発見が遅れがちになりますから、こまめにヘッドライトを切り替え、できるだけ上向き(注3)にし、歩行者を早めに発見するよう努めましょう。

- 対向車と行き違うときや他車の直後、交通量の多い市街地の道路などを走行しているときを除く。

- イラストの二次利用はご遠慮願います

はじめての方はこちら自動車保険ガイド